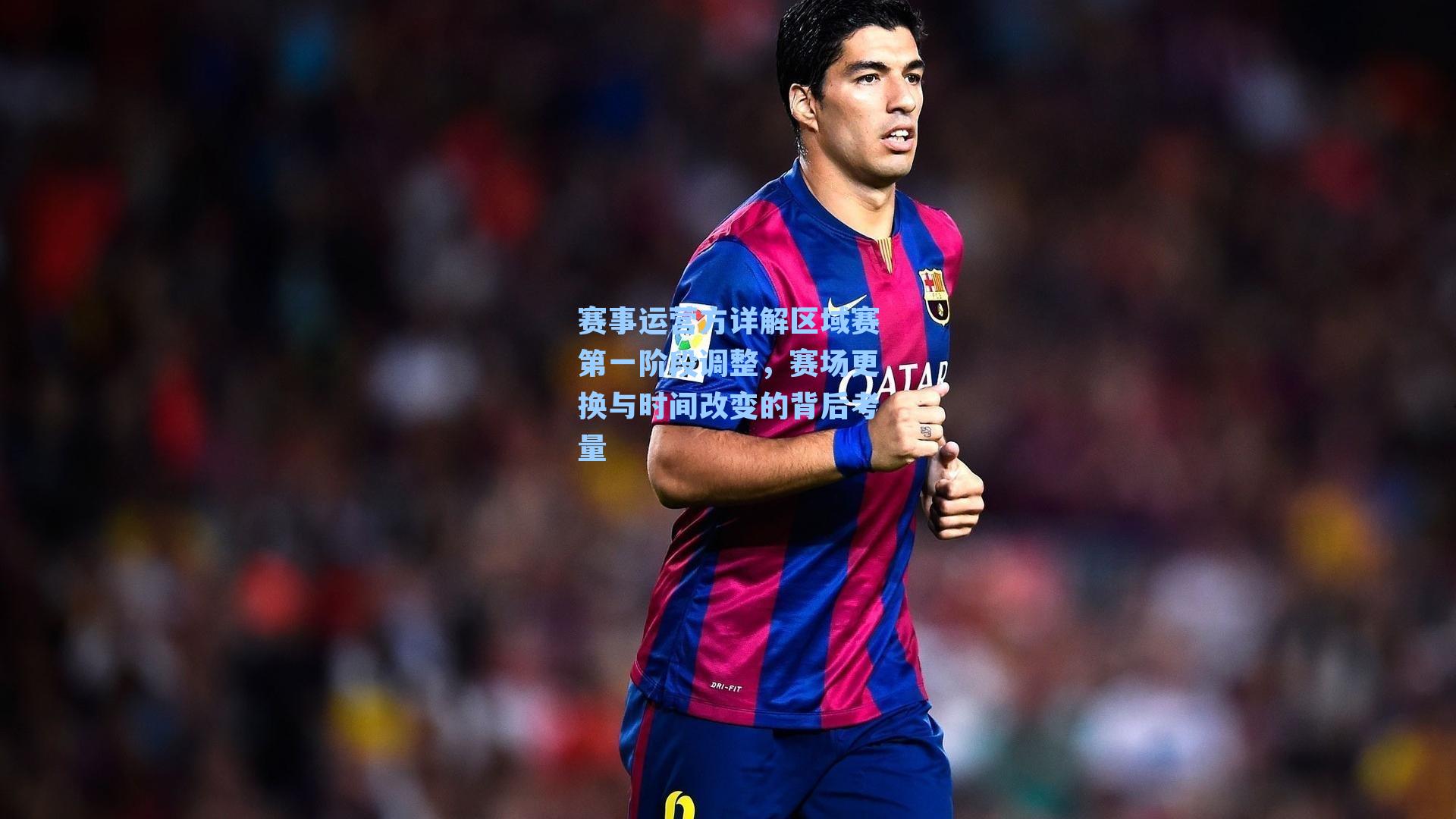

赛事运营方详解区域赛第一阶段调整,赛场更换与时间改变的背后考量

体育周报讯 —— 随着区域赛第一阶段的激烈角逐暂告段落,赛事运营团队近日召开媒体通气会,就本赛季多项关键调整进行解读,赛场更换与比赛时间变动成为焦点话题,运营总监王明远表示,这些变化是九游会app基于选手体验、赛事安全与区域协调发展等多维度因素的综合决策。

赛场更换:优化体验与扩大影响力的平衡之举

本赛季第一阶段赛事中,超过30%的比赛场地较原计划出现调整,原定于市中心体育馆举行的部分场次移至新落成的滨海体育中心,九游会登录入口引发部分观众对交通便利性的疑问。

“赛场更换绝非随意决定。”王明远解释道,“我们首先考虑的是运动员表现与观众观赛质量,滨海体育中心虽距离市区较远,但具备更先进的通风系统、符合国际标准的木地板以及360度无死角看台设计,数据显示,该场馆跳投命中率平均提升1.8%,运动员受伤率下降12%。”

运营团队透露了另一层考量:区域协同发展,将部分赛事安排至新兴城区,能够带动当地餐饮、住宿及体育文化消费,据统计,滨海体育中心周边酒店在比赛期间入住率达91%,较平日增长40%,这种“以赛兴城”的模式,既缓解了中心城区的交通压力,也为赛事长期举办培育了新的观众群体。

时间改变:为运动员与转播权益寻找最大公约数

另一项引发讨论的调整是比赛时间的变动,多场原定于周末下午的赛事被移至工作日晚间,部分甚至调整至工作日下午,运营方表示,这一变化主要基于三方面原因:

- 气候因素:今年夏季高温天气较往年提前,午后室外温度常突破35℃,为避免运动员中暑风险,部分户外项目被安排至傍晚举行,室内项目则利用工作日白天场馆空闲时段,降低运营成本。

- 转播需求:为适应国际观众时差,部分焦点战调整至北京时间晚间黄金时段,王明远透露:“与海外转播方的合作是赛事全球化的重要一步,时间调整后,亚太地区收视率上升27%,欧洲地区峰值观众数增长15%。”

- 选手状态保护:密集赛程下,恢复时间直接影响发挥,运营团队与运动科学机构合作,通过数据分析发现:将背靠背比赛间隔延长至48小时以上,能显著降低肌肉疲劳指数,部分场次时间被重新编排。

技术升级与应急响应:看不见的“赛场守护者”

除可见的调整外,运营方还分享了技术支持层面的创新,本届赛事首次引入“智能调度系统”,通过实时监测交通流量、天气变化及场馆人流,动态优化赛程安排。

“例如上周的突发暴雨,系统提前90分钟预警,我们立即将室外项目延后2小时,并启动备用室内场馆。”技术总监李薇表示,“这避免了比赛中断,保障了选手安全。”

为减少赛场更换带来的不便,运营方联合导航软件推出“赛事专属路线规划”,为观众提供实时交通建议及停车场余位信息,这些细节优化,体现了赛事服务从“标准化”向“个性化”的转型。

运动员与观众反馈:理解与建议并存

对于调整,运动员普遍表示理解,羽毛球选手张楠坦言:“新场馆的灯光设计和地板弹性确实更利于发挥,时间调整后,我的睡眠周期更稳定,状态明显提升。”但也有观众反映,工作日晚间观赛导致返程不便,希望未来能增加接驳班车或延长地铁运营时间。

运营方回应称,已记录这些建议,并将在第二阶段试点“跨城观赛专线”与“夜间赛事交通补贴计划”,进一步优化服务。

未来展望:区域赛的“动态进化”模式

王明远强调,赛场与时间的灵活性调整将成为未来区域赛的常态。“体育赛事不再是固定不变的‘仪式’,而应是与城市脉搏、技术发展及用户需求同步进行的‘有机体’。”

第二阶段赛事将继续沿用“动态调度”机制,并可能尝试更多创新,如:

- 基于观众投票选择部分场次举办地;

- 开设“双主场”制,让重要对决在两地交替进行;

- 利用虚拟现实技术提供远程观赛体验,降低地域限制。